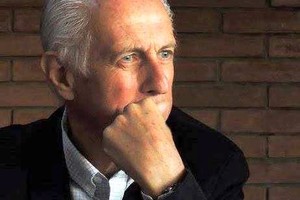

Rafael Felipe Oteriño, uno de los mejores poetas de habla hispana, sale a la puerta de su casa a recibirme antes del mediodía de una jornada luminosa de enero, para inaugurar una hora de charla sobre literatura.

Oteriño: "La poesía no está para decir más de lo mismo"

Rafael Felipe Oteriño es una de las voces más respetadas en la poesía argentina y su obra ha trascendido fronteras. Pero también se ha destacado por sus reflexiones en torno de la literatura y por su aguda mirada sobre obras y autores.

Este platense (allí nació en 1945) y marplatense por adopción ("Yo no nací aquí pero el mar me hizo suyo:/a mí me atrapó esa planicie que está detrás de las olas/... "), próximo a cumplir 80 años, afable y amigo de la conversación, es un respetadísimo y fino poeta, parte de una camada -años más o menos- de grandes autores, como Hugo Mujica, los salteños Leopoldo Castilla y Santiago Sylvester, entre otros.

En su incesante producción se destacan volúmenes de poesía, pero también una constante reflexión por el propio quehacer literario. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Le acaban de publicar un libro en España ("debo coordinar su presentación") y viene de recibir un prestigioso premio en Estados Unidos, del Instituto Literario y Cultural Hispánico (ILCH). Poesía y ensayo, entonces, caracterizan a esta obra viva y plena de matices. Sobre estos -y otros- temas conversamos.

- Hace un tiempo, Rafael, te escuché decir que a la poesía actual, en general, "le falta paisaje". Pero muchas veces, el paisaje en la tradición literaria podía indicar algo no tan elaborado, liviano, costumbrista o "provinciano"... ¿A qué te referís? ¿De qué hablamos?

- Hablo de "paisaje" en un sentido, podríamos decir, metafórico. En el sentido de marco dentro del cual la poesía se manifiesta, de anclaje en un tiempo y un lugar, y de lo que apareja su opuesto: una tendencia al ensimismamiento y a la interioridad psíquica y sentimental...

Pero, atención, tampoco creo que el poema esté llamado a describir o a cantar el paisaje. El poeta se vale del paisaje cuando lo tiene, cuando lo ha vivido, y lo recrea. Me refiero a la tierra propia, a los sabores, olores y figuras con las que se formó, alimentados por la imaginación, que es, en el fondo, el mundo visible y palpable, pero enriquecido. Con esa naturaleza y esas imágenes el poeta elabora su obra, que –destaco- siempre es sobre lo otro contenido en ella… lo indecible, lo inexpresado, aquello que, pese a estar presente, ha quedado al margen. Lo precisaría en estos términos: elaboración del poema a partir de un espacio de algún modo reconocible, ya que en la poesía siempre hay transfiguración.

Creo que el poema de hoy no está llamado a cantar el paisaje físico (distinto fue en la primera mitad del siglo XIX, durante la cual los poetas sintieron la necesidad de describir el panorama natural del país, como una forma de apoderamiento y emancipación). Lo cierto es que el paisaje se dice muy bien a sí mismo, sin necesidad de palabras. Un árbol se manifiesta perfectamente en su propia naturaleza. No está el poeta llamado a reproducir un árbol en términos verbales. En todo caso, el árbol le va a prestar la dimensión emotiva para elaborar la pieza poética en la que expresará su mirada sobre la vida, el mundo y sobre sí mismo, que es donde está contenida la poesía.

- Antes, por ejemplo, vos tenías esos poemas que empezaban directamente con paisaje: "Cuando la tarde se inclina/ sollozando al occidente/ corre una sombra doliente, sobre la pampa argentina·... O: "Era la tarde, y la hora/ en que el Sol la cresta dora/de los Andes. El Desierto/ inconmensurable, abierto,/..."

- Claro... Rafael Obligado, a finales del siglo XIX, y Esteban Echeverría, varias décadas antes, eran claras manifestaciones de su tiempo y, como tales, retrataron el paisaje y los arquetipos que lo rodeaban. Eso, que no es sino la construcción del mito propio, ya está ganado en la poesía argentina. Lo que procuraba dicha poesía era alcanzar un lenguaje que no fuera el de la metrópolis…

Echeverría, por caso, corta con la tradición lírica proveniente de España y nos enseña a ver nuestro territorio sin la retórica precedente. La lengua ya no va a ser para él la que se habla en las cortes reales, sino la que se habla aquí. Entonces, se impuso (y alentó a su generación a que también lo hiciera) la utilización de expresiones nativas, a fin de afirmar la lengua propia del país naciente.

¡Pero eso es un tema del siglo XIX! Ya en el siglo XX ese lenguaje propio está conquistado en nuestro país y esta discusión no existe más. En el "El escritor argentino y la tradición" (Discusión, 1932) Borges habla de la gauchesca y de la literatura nativa, y deja sentado que nuestra tradición es toda la cultura occidental. Que la gauchesca tuvo su razón de ser en el siglo XIX, pero ya no. Ya no estamos acotados a cantar lo gauchesco, pues lo gauchesco forma parte del sentimiento generalizado. Lo que tenemos que cantar ahora –dice Borges- es el universo. Ese fue el gran impulso que él da al cometido intelectual: el de incorporar otras voces, otras literaturas. También esto lo hace Lugones, con su versatilidad. Un Lugones que ejercita todos los lenguajes, todos los estilos, tanto el barroco de La guerra gaucha como el modernismo de Los crepúsculos del jardín.

Hoy por hoy, ya pasado el siglo XX, ya empezando a caminar el siglo XXI, no es necesario reproducir el paisaje natural. Para eso está la fotografía, el testimonio fílmico, la televisión, los medios gráficos... Cuando hablo de "paisaje", entonces, me estoy refiriendo a una modalidad del lenguaje poético que se expresa en consonancia con los giros de la vida diaria, sus inflexiones, su colorido…, con el tono de nuestra oralidad cotidiana. Me estoy refiriendo, pues, a un léxico y a una prosodia antes que al retrato de un territorio físico o natural.

- Ahora bien... más allá del rol del poeta, lo cierto es que casi no se compra poesía; los editores hacen ediciones testimoniales, de muy pocos ejemplares. Y sin embargo, la poesía tiene enorme vigencia y prestigio...

- Sí... Eso es absolutamente cierto. Las ediciones de poesía son cada vez más pequeñas y, sin embargo, la poesía goza de un prestigio que nadie se anima a desconocer. Hay una cuestión insoslayable que lo explica. La poesía es un lenguaje en estado especial, un lenguaje dentro del lenguaje; una introspección y una exploración que culminan en una construcción verbal: el poema.

El poeta descifra, para volver a cifrar, tal como señala Octavio Paz. En esta dirección, yo sostengo que la poesía no está para decir más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo, incluyendo en esto al paisaje...Y esto crea una dificultad para el lector no ejercitado, ya que la lectura de poesía exige una participación activa, hermenéutica, y hasta un cierto conocimiento de su evolución, a fin de conocer sus claves y poder, de este modo, disfrutarla en su plenitud.

La fragmentación, la simultaneidad de tiempos, la pluralidad de sentidos, el decir una cosa en términos de otra, el corte abrupto de la ilación, la palabra aislada, tan propios de la poesía de nuestro tiempo, son prácticas que exigen una atención que la poesía meramente descriptiva y celebrante no imponía. Y esto no tiene que ver estrictamente con la colocación de palabras sueltas en medio del renglón o de una línea debajo de otra, sino de una propiedad del lenguaje puesto a buscar, bucear y hasta forzar a las palabras para que, dialogando entre sí, puedan ir más allá de los significados ordinarios y alcanzar la capacidad de "inaugurar" mundo.

Hoy estaba leyendo a Antonio Machado. Y en una reflexión de Juan de Mairena (que este toma, a su vez, de Valle Inclán), dice que la gran hazaña de la literatura es unir dos palabras que nunca habían estado unidas. ¡Ahí hay algo revelador! Puntualiza el hecho de explorar la realidad a través del lenguaje y de crear más realidad.

No es quedarse en lo mismo, que es lo que a veces espera, y con todo derecho, el lector no iniciado, acostumbrado a los poemas que leyó en la infancia. Quizás ese lector quiere una comprensión inmediata que le brinde placer o información también de primera agua. Acaso espera leer la poesía que buenamente aprendió en la escuela... Pero nosotros, como creadores, estamos impulsados a escribir la poesía que avizora nuestra conciencia, no la que ya fue hecha. Estamos llamados a ganar un centímetro más en el horizonte de lo indecible. "Lo otro, siempre lo otro", como también refiere Machado.

Pero algo está ocurriendo con la poesía. No está en los escaparates de las librerías, poca atención se le presta en los periódicos, las ediciones son –como decíamos- muy cortas, pero no ha menguado su prestigio.

Más, "lo poético" suele ser señalado como una cualidad de obras provenientes de otras artes. Ha ocurrido un cambio en el formato y en la modalidad de la comunicación. De la edición del libro como culminación de una labor se ha pasado a la "presentación" del libro en sociedad y a la lectura hecha por el propio autor en recitales públicos.

Proliferan las ferias y festivales en los que los poetas leen sus obras a un público presente con el que dialogan e intercambian impresiones.

Ahora los poetas ponen el cuerpo, al mismo tiempo que se observa una merma de la vieja modalidad de lectura individual y en voz baja. Hoy la poesía tiende a ser escuchada más que leída, y, favorecida por su limitada extensión y velocidad de llegada, es leída en otros formatos, como el de los medios digitales y las "redes". Beneficio del que carece la narrativa.

- ¿Y creés que eso conlleva un peligro para el futuro de la poesía?

-No, no lo creo. Están cambiando las formas tradicionales de acceso a la poesía. Pero esas nuevas formas siguen reuniendo al autor con el lector u oyente, haciendo de la poesía un lugar de encuentro. Y a la vez, llevado por esta adaptación y autosuficiencia, el poeta asume una inmensa libertad de experimentación y exploración de la realidad que, al cabo, se convierte en un modo de conocimiento tanto lógico racional como emotivo. Todo esto pone de relieve que existe una vuelta a la oralidad a expensas de la palabra impresa, lo cual no debe asustar, puesto que enlaza la poesía con sus más remotos orígenes: Homero, los rapsodas, el juglar, redivivos hoy en la figura del autor/lector en público de su propia obra y, por cierto, del "cantautor" dirigido a un público masivo e indiferenciado. Y así la poesía cumple su cometido de operar como un puente de lo racional a lo irracional, que es donde fluyen las revelaciones.

- La poesía argentina tiene reconocimientos y se la aprecia fronteras afuera. También se afirma que Argentina tiene buenos poetas y buena poesía, así como marcas identitarias reconocibles...

- Bueno... la Argentina es muy grande y muy diversa. Hablar de poesía argentina como registro de una sola identidad es casi imposible. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia del río. Si bien soy nacido en La Plata, y ahí, a pocos kilómetros, está el río, se trata de un río muy singular: el Río de la Plata, que es un mar. O sea que, para mí, el río heracliteano que fluye y transmite la noción de temporalidad es algo más cultural que natural. No tengo esa experiencia. La revivo a través de los poetas del litoral, que saben bien de qué se trata, comenzando con Juan L. Ortiz.

Yo soy un poeta de la pampa húmeda y de la cultura que doy en llamar, globalmente, del "Río de la Plata"; o sea, la del puerto de Buenos Aires, de donde provienen las influencias principalmente europeas; en especial, españolas e italianas. Y con ellas, la llegada de los idiomas, los libros y la mixtura de culturas, que son tan formativos para el escritor como el paisaje natural... Y cuando leo a mis amigos de Salta, comprendo que ellos tienen otro paisaje absolutamente distinto: el del valle y la montaña. Hay muchas, muchas voces en nuestro país.

Confieso también que no conozco la Patagonia, por lo cual estoy privado de su experiencia y -ahora lo pienso- de su silencio solo interrumpido por el viento. Aunque tengo interiorizadas la llanura ilimitada –mitad verde y mitad cielo- y esa otra planicie, más rumorosa e igualmente metafísica, que es la del mar.

- Está bien, coincido con lo de las regiones y voces diversas dentro del propio país. Pero hablábamos de la percepción que tienen los extranjeros sobre la poesía argentina, donde hay al menos cuatro o cinco buenos o muy buenos poetas...

- Bueno, que el país cuente con cuatro o cinco poetas cuya obra es reconocida, no es poco. La generación mía, los que estamos llegando a la octava década, empezamos a escribir en los comienzos de los 60. Hemos leído a la generación española del 27 y eso nos afinó el oído. Mantenemos una cierta musicalidad en el verso, pero tendemos a bajarle el énfasis mediante la vigilancia del correlato objetivo, por un lado, y la introducción de la reflexión que aprendimos de Eliot, Kavafis, Montale, Cernuda, Borges, por otro, quienes hicieron de la poesía también un instrumento para pensar.

En concierto con la época, no hacemos poesía rimada, ni de métrica estricta. Usamos el verso libre que se escribe en todos los lugares. De nuestros maestros locales no me quiero privar de nombrar a Molinari, Mastronardi, Gelman, Girri, Giannuzzi…

Sobre talleres y aprendizajes

-¿Se puede enseñar a escribir poesía?

-Dado el número creciente de talleres, debo entender que sí. Que es posible enseñar a escribir, y más provechoso aún, enseñar a leer poesía. En lo personal, a veces me sugieren que haga o participe de un taller literario. Y no, no sé si sabría enseñar a escribir poesía. Lo que sí me animaría a hacer -cosa que me encanta- es leer el poema que me traen aún en ciernes, detectar sus valores, y colaborar en la corrección, respetando lo soberanía del autor.

Apuntar dónde está el núcleo del poema, cuál podría ser la línea que sobreabunda, cómo administrar los adjetivos, cómo apuntalar los sustantivos. Procurar que un verso feliz alcance su potencia... O sea, enseñar a sacarle jugo al poema, que es, por otra parte, lo que hago permanentemente con los poemas propios. Procurar que cada palabra y cada verso tengan una función semántica, y que el diseño del poema sea un correlato de su contenido. Y así compuesto, que el poema se convierta en un significante y un significado (o una pluralidad de significados). En un cuerpo verbal que amplía la experiencia de lo real.

Lo que viene

-¿Cómo ves las nuevas generaciones de poetas?

-La generación a la que pertenezco se formó –como digo- con la lectura de poetas que cultivaban una cierta armonía verbal. Es un valor que las generaciones posteriores han dejado en parte de frecuentar e, incluso, tenemos alguna vanguardia que, siguiendo los pasos de Nicanor Parra, habla de "antipoesía" como si fuera un valor. Y cuyos seguidores tienden a quebrar el verso sin atender a la dicción ni a la musicalidad. A esta modalidad hay que prestarle atención.

Hoy la poesía se halla ante una enorme presión de los modos audiovisuales de comunicación y eso también opera sobre ella. Quizás las generaciones más jóvenes están llegando de manera más efectiva a la ansiada comunicación con el Ahora y el Aquí.

Esto pone en evidencia que la poesía está en permanente cambio. Porque la variación es hija del tiempo y está en la naturaleza de los escritores, y porque son estos quienes primero perciben cuándo una expresión ha envejecido, cuándo las palabras fueron desgastadas por el uso y es preciso adoptar otros modelos y otras figuras.

Pertenezco a una generación que sostiene la noción de verso como fruto de un decantado cuidado. Entiendo que cada verso tiene una potencia en sí mismo. Luego, claro, el poema es una suma de versos. Pero cada verso transmite un ritmo y un contenido propios.

Respondiendo a tu pregunta, creo ver que esta exigencia no sería hoy prioritaria. Veo que, en algunos casos, la atención no parece estar puesta tanto en la elaboración de la pieza verbal como en la circunstancia, tema o motivo que le da origen. Que hay una mayor urgencia en el comunicar, lo cual se traduce en priorizar el fondo, la sustancia, el fundamento, por sobre la forma.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.