Claudia Cesaroni nació en Quilmes en 1962. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entre 2001 y 2004 trabajó en la Procuración Penitenciaria y, entre 2004 y 2010, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En 2004, cofundó el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). Entre 2010 y 2011 fue directora adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Desde 2017 integra la Red Argentina No Baja, y desde 2024 el Consejo Consultivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

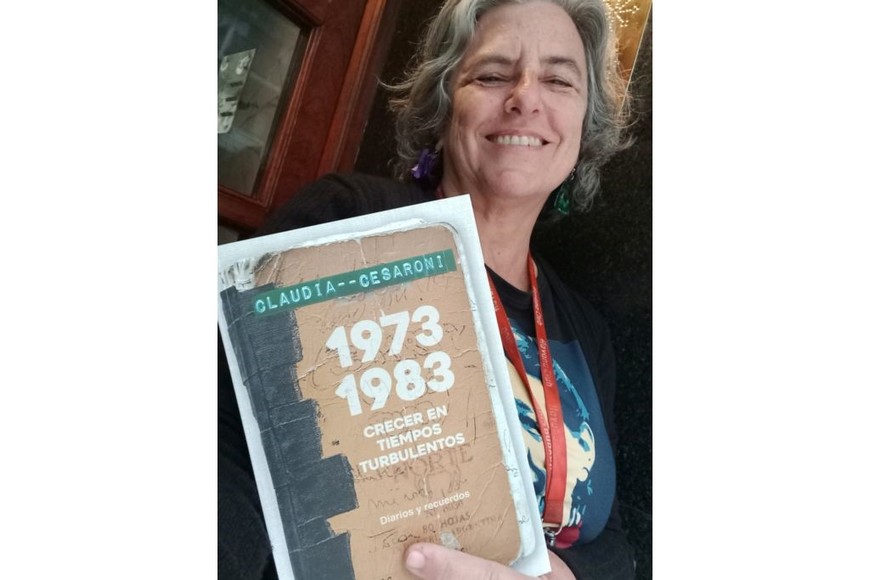

Claudia Cesaroni: "No tengo dudas de que el amor y la ternura son categorías políticas"

La autora de “1973-1983: Crecer en tiempos turbulentos. Diarios y recuerdos” dialogó con El Litoral sobre su libro más reciente estableciendo puentes con la Argentina actual.

Su bibliografía se divide entre publicaciones vinculadas al sistema penal por un lado, y a su vida familiar y militante, por el otro. El primer grupo incluye: “El dolor como política de tratamiento. El caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales” (2009); “La vida como castigo. El caso de los adolescentes condenados a prisión perpetua en la Argentina” (2010); “Masacre en el Pabellón Séptimo” (2013); “Un partido sin papá” (2014); “Contra el punitivismo” (2021) y “Morir un poco cada día” (2023). Mientras que el segundo grupo está conformado por los libros: “Brigadistas. Una historia de militancia en la Nicaragua de Sandino” (2019), “Pensami e amami. La historia de una familia, entre Roma y Buenos Aires” (2021) y “1973-1983: Crecer en tiempos turbulentos. Diarios y recuerdos”.

También

Claudia atiende el llamado con el libro en sus manos. Tenerlo ahí, justo ahí, y así, justo así, es volver a esa chica de 12 años que escribía cuadernos de notas diarios. Originalmente, el propósito era contar episodios del retorno democrático. Hasta que una entrevista la hizo virar el foco, o mejor dicho, encontrarlo. Fue consultada en el marco de una investigación con eje en las revistas estudiantiles en época de dictadura; Claudia fue directora de la revista del Normal de Quilmes.

Cesaroni respondía las preguntas. El relato sorprendió a su interlocutora porque no sonaba tan sombrío como el de sus contemporáneos. “Me salió decirle que no todo era tierra yerma en esos años. También pasaban otras cosas... Escribíamos, nos enamorábamos, veíamos películas y libros prohibidos, tratábamos de organizarnos, viajábamos, íbamos de campamento. Yo soy del año ‘62. Es una generación que está como perdida; no es la generación de los jóvenes de los ‘70 ni es la generación que nació a la vida militante con la democracia. Nos formamos y militamos en tiempos de dictadura. La dictadura fue horror, desaparición, muerte, un programa económico destructivo y también otras cosas. Me pareció interesante contarlo desde mi propia experiencia y desde la de mis compañeros/as de militancia”.

Alumbrar

“No quiero contar todos mis secretos”, responde Cesaroni firmando al pie con una risa. Pero cuenta que tiene agendas desde 1982. Agendas, diarios, libretas, cuadernos. En cada superficie fue tallando su humanidad a lo largo de los años. ¿Cuánto le sirvió a la Claudia de hoy, para entender a su antecesora, la lectura retrospectiva de sus escritos? Va acomodando, con picardía, la respuesta: “Bueno, estoy ahorrando unas horas de terapia con esta vuelta al pasado. O no, o estoy dándome cuenta que tendría que ir urgente”.

Se echa a reír nuevamente. Ahora el cuerpo se acomoda. Claudia equilibra las emociones para luego sentenciar: “Fue muy conmovedor verme a mí y verme en relación a mi mamá, a mi papá, a mi hermanos y a mis compañeros. Resolví algunos nudos de verdad leyendo cosas que no leía hace mucho. Yo escribía a los 12, 13 años porque siempre fue una necesidad. Escribía lo que sentía, no para leerlo cuarenta años después. Volver a esos textos sabiendo todo lo que pasó después me permitió alumbrar a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer”.

Entrando de lleno en el contenido de los escritos de 1973-1983, hilados desde el presente, Claudia asume que algunas cosas “parecen bobadas”, pero le interesó mostrarlas porque “era una nena”. Se cruzan el primer beso, el primer amor, las desilusiones con el golpe de Pinochet en Chile. “Durante mi crecimiento, fue todo muy en paralelo siempre: cuestiones de la afectividad, las amigas, los amores, los viajes, los campamentos, los descubrimientos, la formación política. Por la familia de la que venía, por las lecturas que había en mi casa, por lo que se hablaba y por los lugares por donde transité”, explica.

Esos cruces

El golpe de estado en Chile y la muerte de Salvador Allende ocurridas el 11 de septiembre de 1973, es un parteaguas en la historia de las democracias latinoamericanas. En el libro es el hecho que activa -o desnuda- la dimensión política del relato. Abre el dolor.

“Recuerdo a mi madre desarmada llorando frente a la pantalla del televisor que mostraba imágenes de la Casa de la Moneda humeante”, reconstruye la autora que por entonces tenía 11 años. “Me estremece porque esa imagen de mi madre, con quien tenía una relación difícil, se ve a lo largo del libro. Si bien yo no entendía del todo por qué le provocaba tanto sufrimiento, creo que mi madre veía no sólo lo que estaba pasando en ese momento (un crimen de Estado contra un gobierno popular), sino lo que eso preanunciaba. Pienso que ese impacto que produjo en mí tiene mucho que ver con lo que después fui haciendo”.

Claudia elige una década, recorta el objeto. No no no. Una década la elige a Claudia. ¿O acaso alguien elige cuándo nacer y crecer? A lo largo de ese período, ella no edita -en el sentido de corregir los errores-, sino que anuda episodios para que haya historia. No deja de llamar la atención cómo su yo adolescente parece ver cosas que no sabía que estaba viendo. “Incluso hay cosas que me duele leer ahora”, intercepta la investigadora. Se refiere, por ejemplo, a la actitud frente al golpe cívico-militar en nuestro país. “Yo quise ser muy honesta. Está transcrito de época, absolutamente textual. Sólo intenté mostrar o compartir, cruzándolo con testimonios de otras personas. Yo quería que contaran cómo el horror atravesó su cotidianeidad, aún sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Creo que hay que hablar de eso: en un determinado momento político no se puede seguir más y cualquier cosa es mejor que esto”.

En este punto, Cesaroni traza un paralelismo con la coyuntura política actual. “Yo escribo mucho en verano porque es el tiempo que tengo libre. Cuando estaba escribiendo el libro, sucedía la llegada de Milei. Con la discusión de la ley bases, muy intensa políticamente, casi no hubo verano. Recuerdo estar escuchando el discurso de espaldas al Congreso cuando asumió, diciendo que la Argentina está sumida en un río de sangre. Con imágenes muy parecidas la dictadura arribó al poder: ríos de sangre, inflación desbocada, corrupción. Esos cruces me resultaban impresionantes mientras escribía”.

La ternura

La bicicleta es una compañera de fierro para la niña-en-tránsito-a-la-adolescencia. Y Claudia le habla de tú a tú. “Yo no tenía amigos imaginarios, pero de alguna manera mi diario y mi bicicleta lo eran”, comenta al respecto. “En esa época, nos decían que éramos varoneras. Mi amiga y yo andábamos siempre montadas en una bici, trepadas a los árboles. La bici era como una prolongación de nuestro cuerpo, además de un instrumento para la libertad”.

Aquella postal ciclista guarda como tesoro lingüístico un “ciclo”. Alberga, además, uno de los modos en que la escritora fue moldeando su educación sentimental cual refugio. En el plano de los llamados consumos culturales (categoría, de mínima, discutible) se abrazan, entre tantísimos otros, Sui Generis y José Mauro de Vasconcelos. Desde ellos y con ellos, toma fuerza la edificación de la ternura personal y colectiva. “La ternura es un refugio y, además, es una demanda, una exigencia. Yo no quiero que mi nieta, una niñita de dos meses, viva en una sociedad cruel. Ni quiero que millones de otros niños crezcan en una sociedad cruel. Probablemente, mi familia le pueda garantizar la ternura a mi nieta. Lo que resulta difícil de soportar es una sociedad que le niega un crecimiento ‘abrazado’ y amoroso a millones de niños y niñas”.

Claudia trae a colación uno de sus libros más recientes, “Brigadistas. Una historia de militancia en la Nicaragua de Sandino”, publicado en 2019. Enlazando con fragmentos de “1973-1983...”, reconstruye: “He militado en la Federación Juvenil Comunista. Nosotros siempre hablamos de esa experiencia como una experiencia de amor. También hay tiempos en que se discute si el amor es una categoría política, yo no tengo ninguna duda de que el amor y la ternura son categorías políticas. Es la única construcción que me interesa. No soy ñoña, a veces hay que odiar y hay que evitar ciertas violencias utilizando otras violencias. Pero las categorías políticas que más me interesan tienen que ver con las formas del amor y con la expresión de la ternura”.

Biblioteca y refugio

“1973-1983: Crecer en tiempos turbulentos. Diarios y recuerdos” fue presentado oficialmente en la Biblioteca “Mariano Moreno” de Bernal, un reducto clave para su autora. “La biblioteca es parte de esta historia, de nuestra historia. Fue un lugar donde yo trabajé, fue un refugio. Lo presenté junto con varios de mis compañeros y compañeras de esa época. Me interesaba mostrar esos espacios que en plena dictadura funcionaron como refugios. Refugios para poder mirar cine, hacer cursos, buscar libros medio prohibidos, hacer amigos, enamorarnos... No tengo dudas de que hay miles de lugares parecidos, yo conté el que viví”, rememora.

Cesaroni recuerda también una presentación junto al periodista y abogado Pablo Llonto en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. “Él escribió un libro sobre la contraofensiva montonera, sobre su alegato en el juicio [‘Derecho a la resistencia’]. Hicimos dialogar nuestros libros y fue una experiencia muy linda. Esos espacios son muy adecuados para hablar de aquella época desde diversos lados y miradas: no sólo la historia militante, sino también la historia de la vida cotidiana y de la vida cotidiana de adolescentes que crecieron en ese contexto”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.