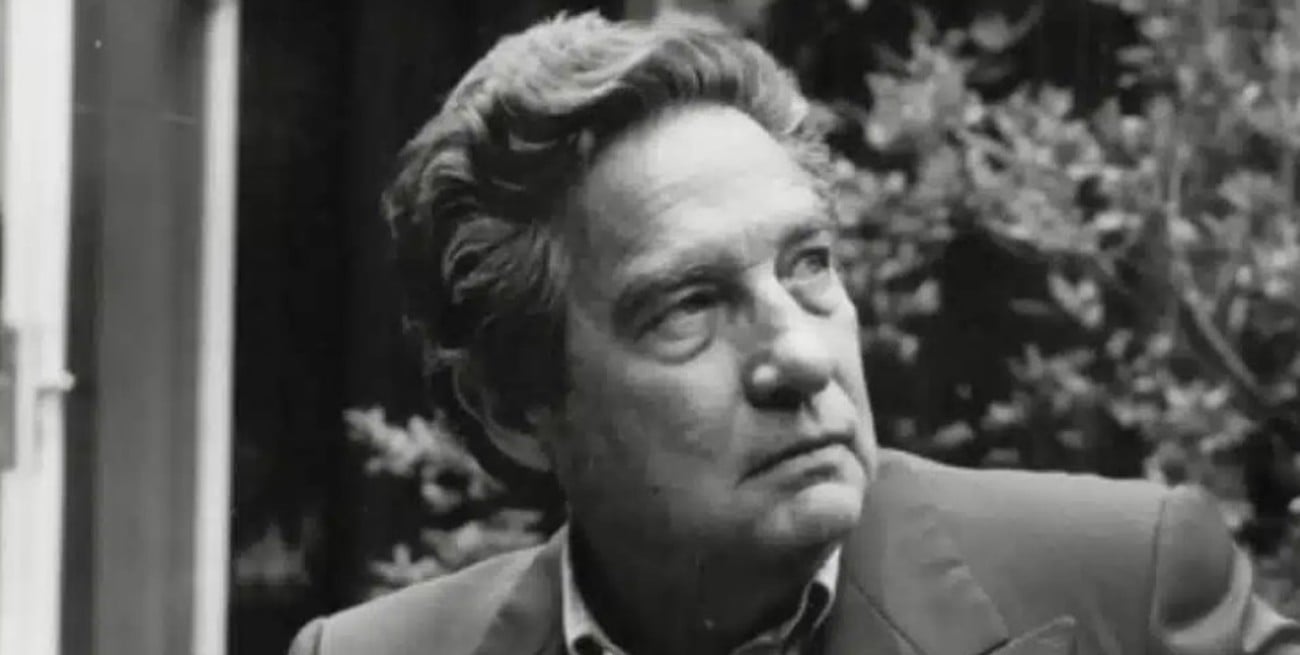

Octavio Paz (México, 1914/1998) es un escritor cuya obra me acompaña desde mi juventud. Sus primeras publicaciones son de la década del ´40, pero su obra despierta interés creciente en nuestro país a partir de la década del ´60, con los poemas reunidos en Libertad bajo palabra (1960) y el ensayo El laberinto de la soledad (1950), en el que examina la identidad de México.

Homenaje a Octavio Paz a 35 años del Nobel de Literatura

Ya desde antes era conocido por los estudiosos a partir de sus colaboraciones en las revistas Taller (1939/41) y El hijo pródigo (1943/46), esta última codirigida con Alí Chumacero, Xavier Villaurrutia.

En el prólogo de Libertad bajo palabra deja entrever el carácter de su poética. Allí repite seis veces la palabra "invento" y concluye diciendo "Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día", poniendo de resalto no solo la afirmación del poema como producto humano, sino también la autonomía de la obra y la entronización del conocimiento como objetivo final.

En El laberinto de la sociedad deja a las claras que su interés está dirigido, asimismo, a la historia y los desarrollos sociales, preocupación que luego extiende al análisis antropológico, religioso y político de Occidente, Oriente e Hispanoamérica en particular. Así vemos que la reflexión y el pensamiento corren en paralelo con su poesía, y que esta última puede ser observada como su puesta en práctica.

En ambos géneros la modalidad discursiva tiene rasgos semejantes: se vale de la metáfora y la analogía para ir más allá de los significados comunes y ensanchar la visión.

Tenemos, pues, en Octavio Paz, dos miradas sobre nuestro tiempo: la del poeta y la del ensayista. La primera es de continuidad y de ruptura con las escuelas poéticas que lo precedieron (el romanticismo inglés y alemán, el simbolismo francés, el modernismo hispanoamericano, el surrealismo y las vanguardias), con la advertencia –eso sí- de que, conforme a su concepción del tiempo cíclico, que promete eternidad y no finitud, para él la ruptura es una forma de la continuidad.

Lo que da en llamar "la tradición de la ruptura" y que no es sino la modalidad bajo la cual la ruptura se realiza. La mirada del ensayista, por su parte, sigue la huella de estas variaciones a través de las principales figuras de la literatura universal y, en especial, de los poetas y pintores latinoamericanos.

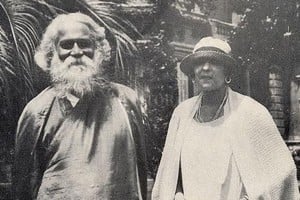

Es, por consiguiente, un hombre comprometido por partida doble: con el arte y con su tiempo. En poesía, con Salamandra (1962) y, sobre todo, con Ladera este (1968), libro en el que incorpora la lección de la mística oriental, fruto de su estadía durante seis años en Nueva Delhi, deja tempranamente definida su voz propia, hecha de invenciones y recreaciones, a las que suma el protagonismo del espacio y del silencio en la significación. "Escribimos para decir lo no dicho", especifica.

En el género ensayo examina la palabra poética con su apertura a la "otredad", el erotismo y la analogía, en los volúmenes El arco y la lira (1956), Las peras del olmo (1957) y Puertas al campo (1966), temas que retoma una y otra vez en los libros siguientes: Corriente alterna (1967), La otra voz (1990), entre otros.

En Los hijos del limo (1974) Paz vuelve sobre las reflexiones de El arco y la lira en cuanto a la evolución y el presente de la lírica, apuntando una frase que, en su concisión, daría pie para un tratado sobre la poesía. Luego de apuntar que el poeta es un descifrador de la realidad, detalla que cada poema es una lectura de dicha realidad, que esa lectura es, a la vez, una traducción y una escritura, y que lo que hace el poeta es descifrar el universo solo para volverlo a cifrar en el poema.

En esta frase está contenida su visión de la tarea del escritor y también la función de la poesía como "creadora" de mundo (representado por el mensaje cifrado en el poema). Pero, a su vez, abre con ella las puertas a un nuevo partícipe del acto poético: el lector.

Porque si el poema, como obra del poeta, es una cifra del universo (la "otra voz"), su publicación y la consiguiente puesta a disposición del lector importan una invitación para que, de un referente a otro, este realice su propio desciframiento.

Pequeño cosmos inventado por el poeta, el poema se convierte, de tal modo, en un teatro en el que ambos dialogan, y a partir del cual quedan expuestos los dos universos de Octavio Paz: el del poeta de voz propia y el del pensador de extremada lucidez.

Con el mismo propósito de inventiva y experimentación, en 1966 publica el poema Blanco, luego integrado al volumen Ladera este (1968), en el que recoge y lleva a extremos inéditos las lecturas de Un coup de dés (1897) de Mallarmé, los Caligrammes (1918) de Apollinaire y Altazor (1931) de Vicente Huidobro.

En este orden, si tenemos que Mallarmé intenta que su poema sea un espejo del universo, mientras que Apollinaire dibuja el suyo conforme a una caligrafía que constituye un idiograma, y Huidobro, por su parte, hace de su poesía una pieza creadora de mundos, Paz da un paso más y, sumando dichas experiencias, en Blanco encolumna los versos en dos bloques, mediante los cuales confiere al poema una composición espacial y temporal, con sus silencios y blancos, que permite realizar lecturas múltiples, al tiempo de habilitar al lector a un acceso de algún modo inagotable.

Se trata, claramente, de un poema de la palabra, no solo porque es fruto del lenguaje verbal y no procura referir ni relatar la existencia de un afuera que lo condicione, sino porque su lectura emplaza a la palabra como significación última. Blanco -que, en otro orden, representa la combinación de todos los colores- es una suerte de "máquina antihistórica" (son palabras del propio Paz) que remite a los orígenes y que en sí mismo propone un comienzo, haciendo de la poesía una metáfora y una metonimia de la realidad.

Serían incompletas estas apreciaciones si no mencionara el ensayo "Los signos en rotación" (Buenos Aires, 1965), suerte de manifiesto poético incluido como epílogo de la segunda edición de El arco y la lira (1967), y si no me refiriera a su labor de traductor de poetas del inglés, francés y portugués, que es complementaria de su propia creación, en concordancia con su idea de que, en su propósito de alcanzar un equivalente –efectos análogos con medios distintos-, la traducción de poesía también es una operación literaria con rasgos de invención.

En "Los signos en rotación" examina la obra de Mallarmé, figura que –como señalo- deja una marca muy particular en su poesía, y de su mano vuelve a afirmar su poética basada en el protagonismo de la forma. Señala que, desaparecida la imagen del mundo con el fin de las mitologías clásicas, tanto cristianas como materialistas, en nuestro tiempo la verdadera realidad pasa a estar en el corazón y la mente del hombre y, por natural derivación, en la potencia creadora del lenguaje.

Vemos que Paz pone el eje de la poesía en el poema –en sus propias leyes y composición- y no en el poeta. Para él es el lenguaje el que crea al poeta y no el poeta al lenguaje, como de ordinario se piensa. En 1990 fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.