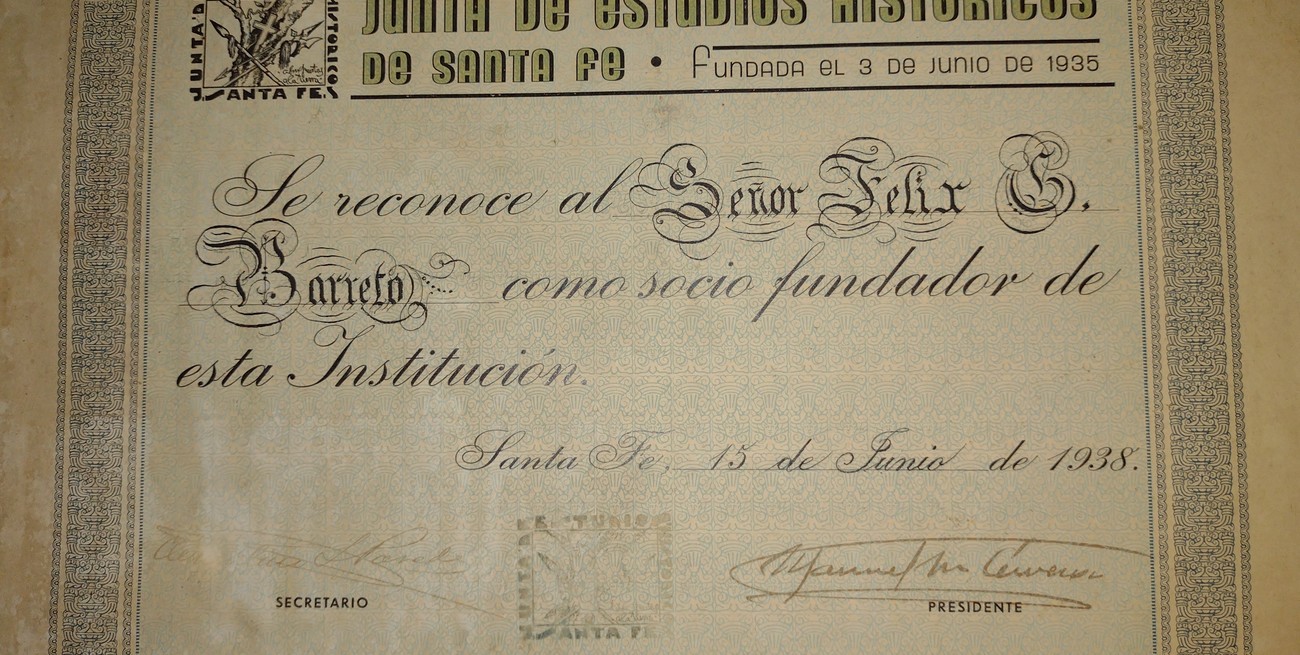

El 8 de junio de 1935, se creaba en Santa Fe el Centro de Estudios Históricos (actual Junta Provincial de Estudios Históricos) en dependencias del Archivo de Tribunales (hoy Escuela de Artes Visuales).

La provincia de Santa Fe, su historia y sus historiadores (I)

La figura convocante era el ya veterano historiador Manuel Cervera, que con 72 años y un gran prestigio académico, invitaba a sus colegas a formar la primera entidad especializada en historia de la provincia, en una época en la que crecía el interés en escribir una historia argentina enfocada desde el interior de la República.

En el acta fundacional se mencionan los antecedentes de Mendoza y de San Juan.

La década de 1930, en la que se inscribe este acontecimiento del que están por cumplirse 90 años, evidencia un importante desarrollo de los estudios históricos en la Argentina, tanto en el plano académico como en el del pensamiento político.

La "Nueva escuela histórica argentina" es un exponente de lo primero y el "revisionismo histórico" ejemplo de lo segundo. Todo enmarcado en el contexto derivado de la crisis mundial de 1930 y del primer quiebre del estado de derecho en la República, con las importantes transformaciones e interrogantes que dejaba planteados al análisis de los historiadores.

La "Nueva escuela histórica argentina"

Tanto Bartolomé Mitre y sus discípulos, desde el liberalismo antirrosista, como Adolfo Saldías y Ernesto Quesada, no menos liberales pero dispuestos a penetrar sin prejuicios en la época de Rosas, habían desarrollado una historia erudita respaldada en la compulsa y el análisis documental.

Ambas corrientes habían centrado su interés en los procesos políticos y militares, casi siempre enmarcados en el género biográfico.

Durante las primeras décadas del siglo XX comenzó a desarrollarse en la Argentina una tendencia a dotar a la Historia de un estatuto disciplinar, sólidamente fundado en la compulsa documental, procurando entender las coyunturas en el marco de procesos más largos a escala americana y europea.

En este enfoque, claramente influenciado por la escuela alemana de Leopold von Ranke y la sistematización metodológica de Ernst Bernheim, cobraba singular importancia la búsqueda, organización y difusión de colecciones documentales.

La escuela, que reconocía a Paul Groussac como su precursor y que fue descrita por Rómulo de Carbia en su Historia Crítica de la Historiografía Argentina ya en 1925, se desarrolló especialmente en los ámbitos de la Junta de Historia y Numismática Americana (actual Academia Nacional de la Historia), en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Facultad de Humanidades de La Plata.

Aunque es muy amplio el elenco de historiadores que conformaron la corriente, se destacan los nombres de Ricardo Levene y Emilio Ravignani.

El programa de publicaciones de estos institutos fue sumamente ambicioso y más allá de las obras personales de numerosos y calificados investigadores, se dieron a luz ediciones tan relevantes como la de "Documentos para la historia del Virreinato del Río de la Plata", "Documentos para la historia argentina" o "Asambleas constituyentes argentinas", colecciones documentales de ineludible consulta todavía.

La Historia de la Nación Argentina publicada por la Academia Nacional y dirigida por Levene constituye quizá la mayor síntesis del trabajo de la "Nueva escuela".

El revisionismo histórico

A pesar de que en los años treinta no existieron suficientes garantías para el desarrollo y expresión del pensamiento, surgieron al debate público los análisis de una realidad apremiante: los cambios de los mercados mundiales ante la crisis, el final de la economía exclusivamente agroexportadora, la dependencia evidente de Inglaterra y los desafíos que planteaba un rediseño productivo que forjara una industria sustitutiva.

Frente a este panorama se imponía una revisión de la historia con una perspectiva nacional, empresa que se encaró desde distintas fracciones políticas.

Desde el nacionalismo, Rodolfo y Julio Irazusta lanzaron su exitoso libro "La Argentina y el Imperialismo Británico" y desde Forja (Federación de Orientación Radical de la joven Argentina) Raúl Scalabrini Ortiz publicaba los artículos que conformarían su "Política Británica en el Río de la Plata".

A impulsos de esta tendencia crecía la figura de Juan Manuel de Rosas y se valorizaban los estudios de Saldías y Quesada, escritos con otro espíritu y criterio erudito. Se reivindicaban también los caudillos provinciales, como fue el caso de Estanislao López en Santa Fe, y se descalificaba a los próceres consagrados vinculados a la gestación del modelo de país ahora en crisis.

Historiadores de Santa Fe

En medio de esta doble influencia, la de la "Nueva Escuela" y la del revisionismo, se afirmaba en Santa Fe el estudio sistemático de la historia nacional y regional.

Mientras el perfil de las obras de Juan Álvarez en Rosario y de Manuel Cervera en la capital encajaba perfectamente en los criterios científicos renovadores que se desarrollaban en Buenos Aires y en La Plata, la impronta revisionista se manifestaba en los "Papeles de Rosas" de Félix Barreto.

"En 1933 –señala José María Rosa, miembro también por entonces del naciente revisionismo santafesino- Alfredo Bello agitaba desde Santa Fe la repatriación de los restos de Rosas".

El surgimiento del Centro de Estudios Históricos (la actual Junta Provincial) creado el 8 de junio de1935, puede vincularse, atendiendo al perfil académico de su inspirador y a los fines propuestos desde el principio, al movimiento de la "Nueva Escuela", mientras que la creación del Instituto de Estudios Federalistas el 15 de junio de 1938 es una manifestación clara del revisionismo histórico dirigido especialmente a la revaloración del federalismo y la figura de Estanislao López.

Formaron el grupo fundador de la Junta Manuel M. Cervera, Félix Barreto, Clementino Paredes, José María Funes, Salvador Dana Montaño y Ricardo Caballero Martín, a los que se sumaron Julio Busaniche y el padre Alfonso Durán a los pocos días. Integraron el Instituto de Estudios Federalistas Alfredo Bello, José María Rosa, José María Funes, Alfonso Durán, Clementino Paredes, Rodolfo Borzone, Felix Barreto, Raúl Ruiz y Ruiz, Víctor Mazzuca, Arturo Valdéz Taboada, Ulises Benuzzi, Luis Alberto Candioti, Juan Bonet Da forno, Leopoldo Chizzini Melo, Herberto Pagani y Tulio Jacovella.

Salta a la vista que varios de los fundadores de la Junta participaron también del Centro Federalista, y que el punto de encuentro entre ambas instituciones será el interés en el estudio de la figura de Estanislao López y su época. Desde 1924 Julio Busaniche presidía una Comisión Popular que impulsaba el emplazamiento del monumento a López.

El mismo día en que se creaba el Instituto Federalista la Junta inauguraba las Jornadas de Estudios Históricos sobre el Brigadier General Estanislao López, en conmemoración del Centenario de su fallecimiento. Estaban presentes las principales figuras de la "Nueva Escuela", Ricardo Levene y Emilio Ravignani, entre delegados de la Academia Nacional, de las Universidades y de las provincias.

El Instituto de Estudios Federalistas no tuvo continuidad como institución, pero no sería olvidado, siempre aludido por José María Rosa en sus referencias a los orígenes del revisionismo del que él sería referente principal.

El Centro de Estudios Históricos, Junta Provincial de Estudios Históricos desde 1942, próximo a cumplir 90 años de labor ininterrumpida, afirma su presencia en la actualidad entre las entidades académicas del país.

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos en el año de su 90° Aniversario.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.